【播资讯】那些年味沁入心灵……

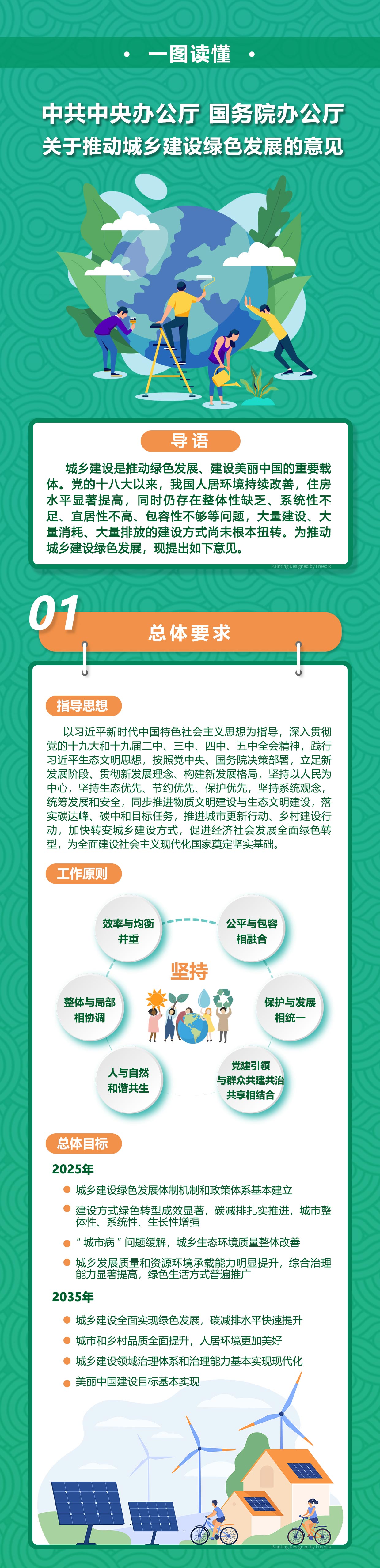

(资料图片仅供参考)

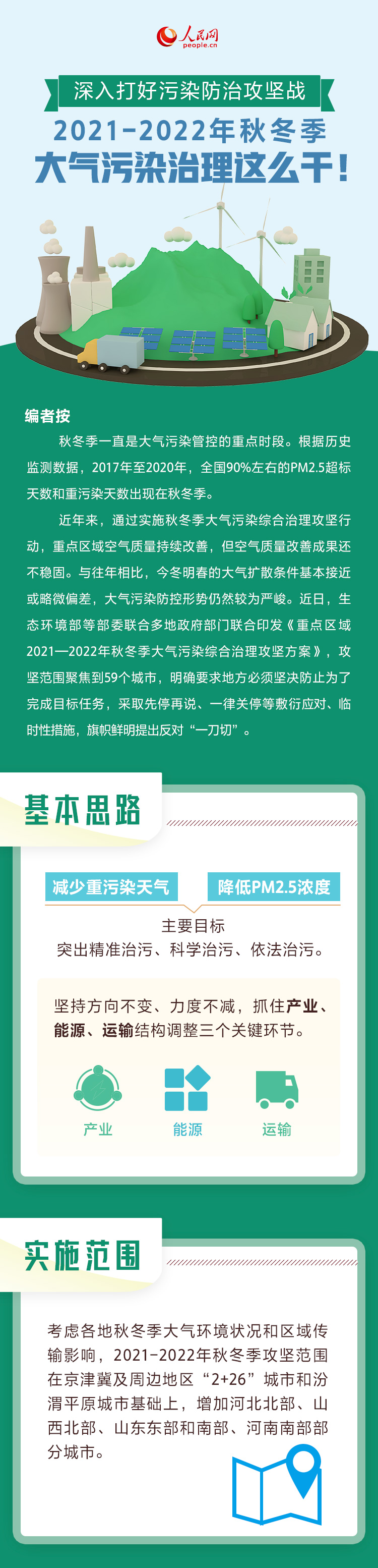

(资料图片仅供参考)

有时听外地朋友评价上海过年不热闹,会令我蓦然想起小时候每逢除夕夜父亲都会感叹的那句话:“在我们山东老家,今晚是不睡觉的。”我问父亲:“不睡觉干吗呢?”父亲回答:“等年来。”我心里大致明白,除夕守夜是一种仪式,新桃换旧符,有种种热闹。

而若论热闹,这种气氛的确不在我对儿时过年的印象中。我家所在的六一新村,春节期间甚至比平日还更安静些,原因是那几日各家各户的家长们都放假在家,孩子们被管束着,楼下少了玩耍嬉闹的身影。六一新村多数家庭的户主是山东籍,那些年也没见有哪家把老家的守夜习俗带过来,他们大概率会和我父亲一样吧,每当此夜有感而发慨叹一句。另一方面,我们新村里这类家庭也并不容易入乡随俗,尤其是在倡导“移风易俗”的大背景下。因此我小时候过年几乎没有什么传统仪式,唯有一种堪称标志性的集体行为,就是家家户户凭票排队买年货,在大街上见此景观就知春节将至矣。

我小时候喜不喜欢过年?当然喜欢。因为过年没啥“讲究”,定格在记忆中的画面几乎只和吃有关,它们构成了最令孩子难忘的年味。当我今天评价父亲擀面包饺子的手艺,说这是他的拿手绝活儿时,我并不在意自己的表述和用词是否客观准确,那种情景和滋味也早已超越了任何比较。历历在目的总是父亲从和面、擀面到捏皮儿时那些“神奇的手势”,总是母亲煮饺子时不为身旁“动静”所动的不慌不忙——时至今日我还清楚记得,母亲下饺子时一定要反复加凉水3次,以致另一个后来经常被我提到的数字似乎就带有某种报复性:40!那一顿吃下的饺子数目。

关于老家食物的味道,与其说至今还停留在“舌尖上”,不如说反映在记忆里的是曾由食物引起的心理上的幸福感、满足感。我们真的还能辨识单纯食物意义上“妈妈的味道”吗?它们似乎总是和特定场景给予的影响有关。我们成年后因此常会找不到一些熟悉的味道,而在一个不相干的地方却又会有莫名的意外之遇。无论是对父亲的饺子、母亲的糖醋排骨还是姑妈家的大排青菜年糕等,如果我说自己再也吃不到那种味道,记忆里浮现的,多半却是与“味道”无关的一些情节:比如除夕夜母亲在饭桌旁看着我们一块接一块地吃肉,会说:“慢慢吃,嚼嚼烂。”而在平时她则会给我们另一种提醒:“吃得下吃,吃不下留到明天吃也来得及。”比如年初二父亲带我们去市区姑妈家走亲戚时,在路上对我们说的话:“到了姑妈家别贪吃花生米啊,上姑妈的当,吃饭时就吃不下了。”我们听了总是哈哈大笑,因为那时花生米是稀缺货。

母亲长寿,今年95岁高龄。前几天我去养老院给她送新买的棉裤,将棉裤交给服务员后,我在院门外等服务员微信告知我母亲试穿是否合适。结果我没等到微信,却看到服务员搀扶着母亲从楼里出来。本该是我上楼去母亲房间看她,因受新冠疫情影响,我已好久不方便这样去见母亲。这会儿意外见到母亲,我竟有点反应不过来,隔着院门问她:“你下来做什么啊?天这么冷!”服务员替母亲回答我:“你妈说她要和你说句话。”我看到母亲满脸笑容,挥挥手和我打招呼,冲着我说:“我很好!棉裤正好!”母亲说话的声音一如既往响亮,中气十足。我也注意到母亲穿着得体,白发虽然稀疏,但也已梳理过。我不由得大声问她:“还缺什么吗?”母亲没听清我的话,依然回答:“我很好!”

我心里明白,母亲希望让我看到她当下最好的状态。虽然只是下个楼和我说句话,但她一定是在出门前换上了“盛装”,还梳过头、照过镜子了。在年前冬日和母亲这一意外而特别的晤面,始料不及地勾起了我对一种遥远而熟稔于心的“年味”的回味。当这种滋味弥漫于心头时,我感悟到,其中令我难忘的,正是昔日那一幕幕父母与我们相处的最好的情景。

在那个年代,父亲常年“蹲点”农村,不在家,母亲工作繁重经常顾不上家,我们曾被寄养在外,也曾有过漫长的一段值得日后言说的“独立自理”的日子。不必说,过年的团圆意味在我们幼小的心灵里尤显不寻常。每当大年三十期待中的父亲出现时,他总像是我们一个久违的大朋友,和我们打成一片;严厉的母亲在那几日也露出了慈祥可亲的笑容。要不是有这些沁入心灵的景象,六一新村隔壁机关食堂的伙食,本来也足以成为我们日后无与伦比的回忆。

望着母亲的背影,条件反射似的,我忽又意识到自己对母亲的出现并未作出更好的响应。自己也已年过耳顺,老大不小,但当着父母的面总还是会有该说未说、该做未做的。转身离开时,我留下一句话:“我也很好。”

标签: