晨读|张怡微:消失的小狗

(资料图片)

(资料图片)

它们是社区生活中的诗意和美学,要做成一幅画、一篇文章,它们都是重要的内容,少了它们就不真实。

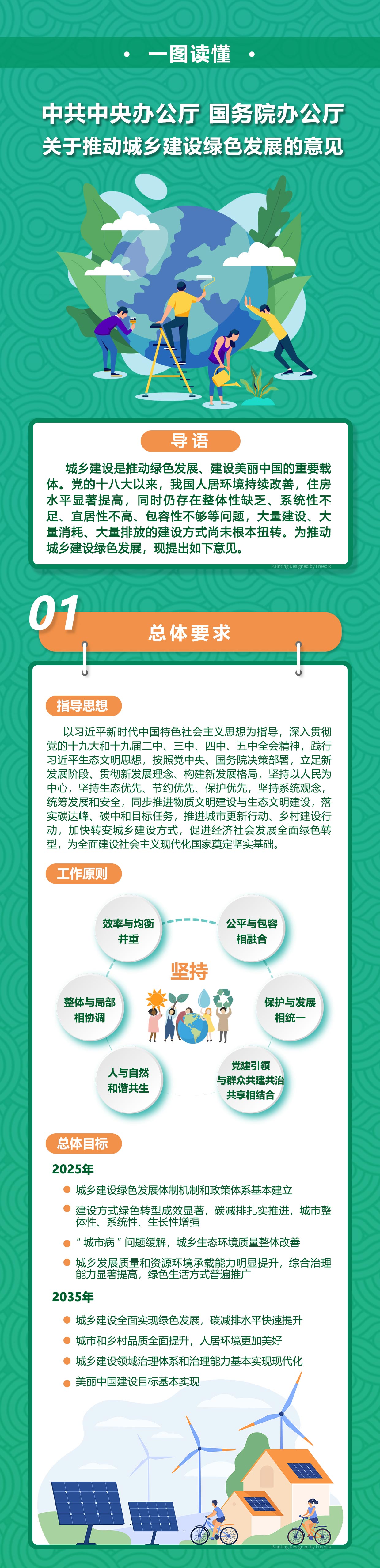

纪念路494弄小区与辉良烟酒坊之间有一个小杂货店,杂货店门口一棵树,树边有一只小白狗,我多年前搬家到这附近就经常看到它。杂货店里是一对老夫妻,窗口就做柜台,和很多这样的杂货店一样,桌上会有一只正方形的老电视机。去年特殊时期作为团购的分货点,他们看起来比从前要忙。

我对这样的小店很有感情,以前住在上南社区,一楼的住户开店的非常多。有的是叫露露或者娜娜的美发店,有的是迷你规模的洗衣店,杂货店也兼做快递代收点。再早一点,还有可以修拉链的裁缝店、再早一点还有过钟表店。严格说起来那是灰色地带的生意,灰色里又有经营生计的温情。王安忆老师写过一篇散文《阿芳的灯》,写的就是“一排临街的家”里有着什么样的生涯,她写到一个水果店,水果店夜里亮的灯,有一对平凡的夫妻,从结婚到生孩子,早几年还有一位老太太住在窗里空间的阁楼上,那是店主还没有结婚的时候,一对母子一堆水果,日子是那么黯淡,作家到别人的日子里去蹭那一点光都显出相依相伴的亲密来。最栩栩如生的笔触,是文章里写,“阿芳在看电视,电视里正播放越剧大奖赛的实况……阿芳随着电视里的赛手在唱‘宝玉哭灵’。”我母亲唱“宝玉哭灵”也唱得很好,她对我唱的时候,我觉得头疼。但有时我睡过头冲向单位上班,心里想的就是妈妈的声音:“我来迟了!我来迟了!”他们都是电视台戏曲频道的忠实观众。

那时小店白天开着窗,晚上亮着灯。小白狗蹲在门口很乖,也不太叫,有时候它也不在,可能会去杂货店里取暖。每天晚饭后散步的时候,我经常会看一看它。有天下午,狗被抓走了。那天晚上很多阿姨聚集在店门口,都在问这只狗。有个阿姨很激动,说我每天在楼上看它一眼已经看出了感情。又说老板娘今天心情很不好。排队拿货的居民也都听说了这只乖狗,大家都为它叹息。虽说死生有命,但小狗的一生能被一些陌生人记得,已经超过许多默默无闻的人类,可见它这一生的风评真是不错。

一只小狗要什么风评呢?这就有一点传奇。经过了很糟的一段日子,又迎来了春暖花开后仿佛是风吹来的厄运。很多年前我在北京听一位作家讲过自己营救小狗的经历,说到他们的重逢,狗好像哭了,他也哭了,仿佛是劫后余生,背后则是多年陪伴的情谊。现在散步再经过那里,或者避免触景生情绕开那里,总觉得有一些神秘的失落和怅惘,甚至会萌生出“还好我没有小狗”的侥幸来。出事那天我和朋友给店主两个网上找来的电话,店主一瞬仿佛看到希望、赶紧找一张纸想要记录,但我们报出号码后,他瞬间泄气,他说“这两个号我都打过了,没用的。”那个表情我久久不能忘记,隔天学校预答辩有同学写了刘亮程论,我问了她,你有没有注意到《虚土》的回目里藏着很多诗,“我们都在等你回来,弄清村里的事,这个村庄仗着二百零七只眼睛,梦就像一座一座的高大坟墓,我又听到那群女人说话……”

社区的小动物本来就过着流浪的生活,自然寿命都不长。但仔细留意,它们也会留下生动的画面,提醒我们生活长什么样子。例如修自行车的人旁边蹲着晒太阳的小猫,它的爪子下面可能就押着扳手,这令它看起来是那种穿背带裤戴白手套的工人。又如围绕着爆米花小摊转圈的小狗,孩子们都在等待“爆破”的那一刻,它好像也知道之后会发生的巨响,适时就走开了。所有的新村小花园,几乎都有很多长得不一样的椅子,也许是从各家各户淘汰下来的,最后就聚集到了小花园。太阳最好的时候是老人家坐着开会。太阳小一些,就是小动物开会。有时老人会少一个,以后也不会再来,有时是小动物被抓走了、或者死了。这样的事那么平凡,平凡到完全可以不记得,但真的要忘得彻底也很困难。它们是社区生活中的诗意和美学,要做成一幅画、一篇文章,它们都是重要的内容,少了它们就不真实。我想起年初时看《中国奇谭》中的《小卖部》,就有相似的感受。老树、老狗、消防栓;被子、短裤、棉拖鞋;老鸟、老龟、老师傅;春夏秋冬、众声喧哗,构成了一只小白狗消失的怅惘,“二百零七只眼睛”都在怀念它。(张怡微)

标签: