从亡命到觉醒,梁启超的漫长跋涉

一雨纵横亘二洲,

浪淘天地入东流。

却余人物淘难尽,

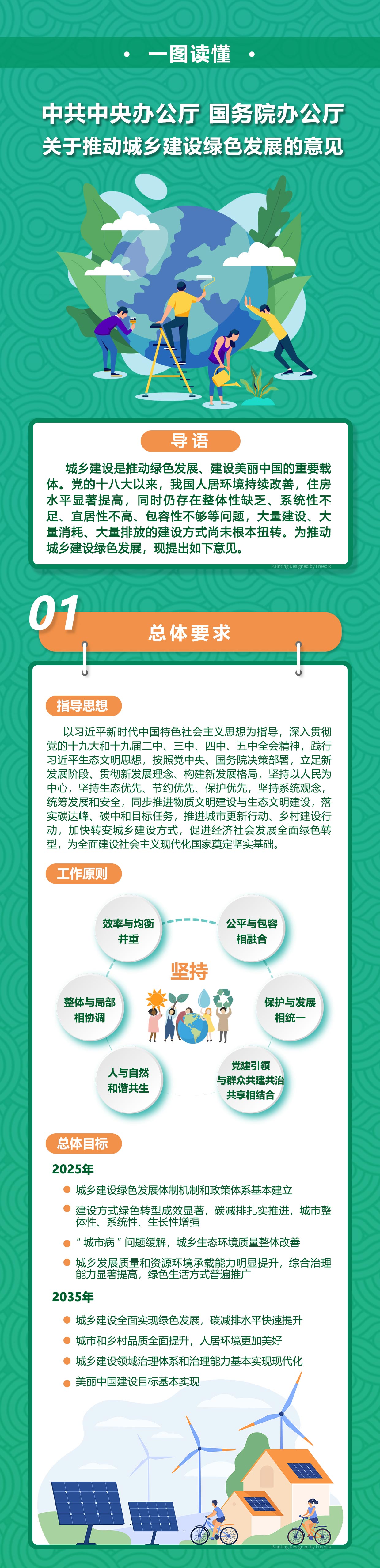

(资料图)

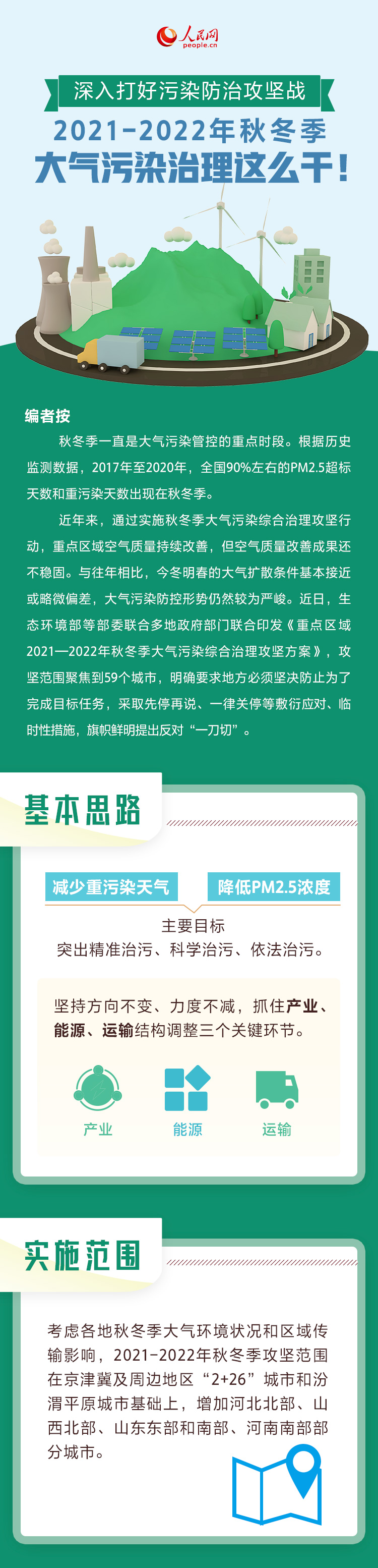

(资料图)

又挟风雷作远游。

1899年,梁启超在日本去美国的船上,写下这首诗。

这是梁启超首次赴美,因疫情突发,滞留在夏威夷。为避清廷通缉,入境时,梁启超持日本护照,名为柏原文次郎,是日本友人借给他的。由于真实身份与护照不符,梁启超最终被拒在美洲大陆之外。

在人们眼中,此时的梁启超不过是“康圣人”的一个小徒弟。一家日本杂志将康有为列入“世界十大名人”,与俾斯麦齐名。但政客们知道,“康圣人”已分不清想象与现实,他们半同情半怜悯地,听他一次次讲起不靠谱的“助光绪复位”计划。

跳出时代语境,才能明白,康有为与现代文明之间的差距:他远不是真正意义上的现代人,他假装觉醒,可他并不具备挣脱传统魅惑的能力。

然而,康有为做不到的,梁启超却做到了。

细读前引诗,可见梁启超当时的迷茫、兴奋与豪情;他正站在分界线上,努力不被时代淘汰,他依然梦想着“挟风雷”。梁启超大概想不到,他的这番心路被一代代后来者复制:传统还是现代,本土还是世界,群体还是自我……每个选择都如此艰难——曾经的心灵家园已消逝,未来的一切尚模糊,那么,该如何建立自己的生命意义?该如何与历史和现实连接起来?

万千纠结,汇成《亡命,梁启超1898—1903》(许知远著,单读·广西师范大学出版社出版)。就个人有限的眼界,我认为,它是今年到目前为止,读到的最好的一本书。

所有人都停下来了只有梁启超在进步

许知远一直在写梁启超传。

第一部《青年变革者:梁启超1873—1898》出版于4年前。没想到,第二部《亡命,梁启超1898—1903》只涵盖了传主生平的5年,却写了如此长的时间。对梁启超来说,这5年特别重要;对写作者来说,这5年特别难写。

戊戌变法失败后,梁启超流亡海外,在日本横滨先后创办《清议报》《新民丛报》和《新小说》。与他同时的人们或背叛(如梁鼎芬),或消沉(如汪康年),或隐退(如黄遵宪),或狂想(如康有为)……他们都只能在原地踏步,只有梁启超在进步。

亡命前,梁启超和同时代的维新者们的境界差别不大,他自己也承认:“启超之学,实无一字不出于南海(指康有为)。”其共同特点是,对西学一知半解,靠想当然和对“亡国灭种”的焦虑,匆匆发起变革,可提出的主张华而不实,并没超出传统法家的范畴。更麻烦的是,传统知识共同体带来的幻觉,阉割了他们的现实感,只知高标情怀,绝无手段。所谓“维新派”,不过是一个靠地缘、学缘、个人趣味等串联起来的松散团体,既无严密组织,又无长远规划,在具体操作上,只能依赖个人的小聪明。“百日维新”失败,实属必然。

亡命后,梁启超突然脱胎换骨,连对梁启超多有指摘、自认最通西学的严复都惊叹说:“见卓如(梁启超,字卓如)《新民丛报》第一期,甚有意思……其论史学尤为石破天惊之作,为近世治此学者所不可不知。”

梁启超的突变,体现在从《清议报》到《新民丛报》的转变中,前者仍带着维新派的旧腔调,后者则有了现代品格,即黄遵宪所说:“今之《新民丛报》又胜《清议报》百倍矣……惊心动魄,一字一金。人人笔下所无,却为人人意中所有,虽铁石人亦感动。从古至今,文字力量之大,无过于此者矣。”

黄遵宪敏锐地看到梁启超的进步,却错误归因,认为只是文字水平提高了,却没看出梁启超思想的进步。

找到了个体与现代文明之间的关联

《新民丛报》时代的梁启超,最大变化是挣脱了维新派视野的遮蔽,看到了更广阔的思想世界,包括:

发现民族国家,突破了传统的天下国家观念的束缚。这使梁启超意识到,现代国家的合法性不再是皇家血统,而是来自现代国民。以此为契机,触发了他对个体、社会、国家的重新思考,渐知“保皇”之议迂阔,与时代潮流背道而驰。

由此,梁启超看到了新民的价值,提出“苟有新民,何患无新制度,无新政府,无新国家”。这标志着梁启超从传统士大夫,走向现代启蒙者。正是站在“新民”的立场上,梁启超提出:“凡一国强弱兴废,全系于国民之智识与能力。而智识、能力之进退增减,全系于国民之思想。思想之高下通塞,全系国民之习惯与所信仰。”与传统彻底诀别。

“新民”与“子民”是相对立的,梁启超振聋发聩地提出“辱莫大于心奴”。所谓“心奴”,指的是“举国之人,他无所学,而惟以学为奴隶为事……不觉其辱,反觉其荣焉。”

那么,“心奴”是怎样被批量制造出来的呢?梁启超重新审视了历史。对传统知识人来说,很难挣脱历史的魅惑。在儒家看来,历史是静止的、伦理的,只为惩恶扬善而存在,但儒家规定的善与恶中夹带了私货。经苛刻的教育、选拔体制,历史被观念化,成了意识形态的注脚,成了“心奴”再生产的帮凶。于是,梁启超针对性地提出,“凡百事务,有生长,有发达,有进步者”才是历史,传统的《二十四史》无视历史进步性,不过是“帝王的家史”。突破陈旧而封闭的史观,不仅开新史学一脉,更为“重估一切价值”提供可能,将圆谎的史学转为批判的利器。

通过国民性批判、历史批判,梁启超找到了个体与现代文明之间的关联,即:“今世士夫谈维新者,诸事皆敢言新,惟不敢言新道德,此由学界之奴性未去,爱群、 爱国、爱真理之心未诚也。”

梁启超从盲人摸象式地看世界,转而整体去把握它,从“回归传统”,到做世界人,“今我国民非能为春秋、战国时代之人也,而已为二十世纪之人。非徒为一乡一国之人,而将为世界之人”。这使梁启超免于康有为式的迂阔与拘泥,成就了“一雨纵横亘二洲,浪淘天地入东流”式的浩瀚。

他和所有人都不一样

戊戌变法失败后,逃往海外的维新者甚多,为何只有梁启超完成了再觉醒?在《亡命,梁启超1898—1903》中,亦有钩沉。

首先,梁启超有不凡的志趣。

同时代的风流人物虽多,皆汲汲于功名利禄,少有超然者。李鸿章、张之洞颇通时务,却为私利而不惜损公益;康有为有道德激情,却无实操之能,且极端虚荣,为了藏拙,一味虚张声势,迹近行骗;康门弟子中不乏能人,明知康有为之误,却刻意误导、加以利用;汪康年等则自我中心,戊戌变法受挫,立刻灰心丧气,缩回个人的小天地……

很少有人能像梁启超这样,始终以求知为乐。在他的灵魂深处,有传统知识人少见的纯粹,这使他能卓立于世,不被众意裹挟。

其次,梁启超敢于颠覆自己。

亡命期间,梁启超大量阅读西学书籍。他很快便掌握了日语阅读能力,并将读到的东西迅速转化为文字。不否认,他的文章有“知一言十”之弊,有时甚至是抄袭,比如《少年中国说》,从主题到写法,都剥自志贺重昂的《日本少年歌》。梁启超创造了一种快速消化新知的方式,先囫囵吞枣,再恣意发挥,通过论战持续深入。至于受人指摘、论战落败,梁启超能坦然接受。

梁启超的立场经常转变,前后无法统一,甚至同一篇文章中都有自相矛盾处。梁启超胜在浩瀚,他始终愿做真理之子,而非真理的代言人。

其三,梁启超有非凡的天真。

梁启超一生天真,曾被张之洞、袁世凯、段祺瑞愚弄,却不改初衷。维新派与革命党本势同冰炭,梁启超超越门户之见,主动与孙中山往来,甚至与同门联署《上南海先生书》,劝康有为退休:“国事败坏至此,非庶政公开,改造共和政体,不能挽救危局……吾师春秋已高,大可息影林泉,自娱晚景。启超等彼当继往开来,以报恩师。”

说“吾爱吾师,但吾更爱真理”者重,一以贯之的践行者,却只有梁启超。

其四,梁启超是一个有趣的人。

梁启超曾自道:“我是一个主张趣味主义的人,倘若用化学化分‘梁启超’这件东西,把里头所含一种原素名叫‘趣味’的抽出来,只怕所剩下的仅有个零了。”

梁启超一生涉猎极广,哲学、社会学、法学、伦理学、宗教学、史学等皆有涉猎,还翻译过科幻小说《海底两万里》《世界末日记》等,并写过科幻小说《新中国未来记》。他沉迷于麻将,传言他曾说:“只有读书可以忘记打牌,只有打牌可以忘记读书。”他自我批评说,欲望太多,什么都想玩一玩,误了正事。

其五,梁启超善于独立观察。

第二次赴美,梁启超成功入境,从东海岸到西海岸,沿途演说,取得巨大成功。被众人簇拥的梁启超却保持清醒,他看到旅美华侨虽远在异乡,依然抹不去旧文化烙印,如讲私德而不讲公德,拉帮结派,无公共意识,无现代民族国家观念等。此外,梁启超也看到当时美国的富裕背后,存在严重的社会不公平,促使他思考:难道中国的近代化,也要只看发展,不计公平?

这些特质使梁启超一直在进步,始终走在时代前列。

这本书把读者带到历史现场

《亡命,梁启超1898—1903》精描出梁启超实现惊人转型的过程,其意义在于:为现代人求进路。

历史的发展是不均衡的,“进两步,退一步”乃常态,身在其中,如何不随波逐流,始终保持自己的方向?如何在迷茫、失望袭来时,不放弃自我与责任?如何不被暂时的幻象迷惑,始终望向远方?梁启超这5年,是一个样板。

从传统人到现代人,没有捷径可走。那些长夜难眠、辗转反侧的灵魂是不朽的,因为他们还在坚持,还在奋斗。

应该正视,与古典人格的丰富相比,我们的现代人格样板库欠丰盈,鲁迅、胡适之外,可选择余地不多。由此带来的风险是,我们很可能被时代与众意裹挟,成为消费主义、身份、虚无主义的牺牲品。不仅造成生命意义的丧失,甚至连追寻生命意义的勇气和意愿,也一并丧失。所以,有必要更细致地去看梁启超,看他如何脱胎换骨,如何经历撕裂般的巨大痛苦,走向“新民”。

然而,要做到这点并非易事。

梁启超的这5年间,史料甚少,写作者只能依据梁自己的著述,而梁启超自己也曾承认,这些著述不尽可靠。康有为与梁启超出逃海外后,为说服列强干预,曾编造大量谎言,参与戊戌变法的毕永年因而称康有为“真小人之尤,神人共愤”。

材料不足,只能一笔带过,《亡命,梁启超1898—1903》则突破了这一瓶颈。

一方面,书中大量引用日本警视厅的材料。梁启超在日本,与伊藤博文、大隈重信、犬养毅等日本政客往来,参与了唐才常起义,且与孙中山、宫崎寅藏等革命党接触,在留日学生中有较大影响力,引起日本警视厅的重视,留下大量文档。

另一方面,梁启超两次赴美期间,美国媒体(主要是旅美华人办的报纸)留下多篇报道。

这两方面材料引入,给了《亡命,梁启超1898—1903》更大空间,使它可以像第一部《青年变革者:梁启超1873—1898》那样,笔笔有来历,绝无空言。这种扎实的文本将非虚构写作的魅力最大化释放出来,从而将读者直接带至历史现场,似乎亲自参与到梁启超的亡命过程中,并通过亡命,得到灵魂的升华。

对于这种干净利落的写作,我没有任何抵抗力。我的阅读速度不快,还是一天便将它读完。因为每一段都有新发现,每一节都解开了一个困惑。当历史与我的生命产生关联,当前贤的苦痛与我相通,当一代人的迷茫开解了我的迷茫……在我看来,这就是真历史,就是活着的历史。掩卷时,不由得想起梁启超的名句:

世界无穷愿无尽,

海天寥廓立多时。

是的,我在期待着梁启超传的第三部,但愿不用再等四年。

标签: